アネスト岩田株式会社

未来をどこに置くか。 課題を共通言語で議論できる価値

事例

2017.03.14

プラチナ万年筆株式会社

「この手紙は、祖母が60年前に愛用していた『オネスト60』でしたためています」――30代前半の女性からプラチナ万年筆に手紙が届いたのは、取材のつい1ヵ月前のことだ。祖母の形見として父が大切に保管していたその万年筆は、自分が譲り受けたときにはペン先からインクが出なくなっていたという。地元の文具店経由で修理に出すと、「おばあさまの形見につき部品交換不可」と但し書きがついて手元に戻り、修復されたペン先からはインクが出るようになっていた。文面には「祖母が使ったそのままの形で戻していただけたことに感激した」と喜びがあふれていたという。このエピソードをうれしそうに語るのは、プラチナ万年筆の代表取締役社長・中田俊也氏だ。

「このお手紙を読んだとき、『われわれはこういうことのために万年筆をつくり続けてきたんだな』と感慨深いものがありました。こうしたユーザー様とのご縁をずっと続けながら、お客様のお喜びの中でビジネスをしていくことがわれわれの使命だと考えています」と話す。

代表取締役 社長 中田 俊也 氏

万年筆ユーザーには義理堅い人が多く、しばしばこうした手紙を受け取るといい、「私も万年筆でお返事を書いているんですよ。忙しい身ではありますが、こういうことは大切にしたい」とユーザーへの想いを語る。

文字を書く――その日常行為が、万年筆を使うことで特別なものに変わる。書き心地やデザインなど、感性に訴える逸品は持つのも楽しい。いつかは持ちたい憧れの品として贈答品に選ばれることも多く、誕生祝いや就職祝い、自分へのご褒美など、所有のきっかけや想いはさまざまだ。

「万年筆は筆記用具でありながら、使用価値以外の特性がたくさんあります。私はこれを『使用感の価値』と呼んでいます」と中田氏が語るように、万年筆は筆記用具の中でも特別な位置づけにあるといえよう。

プラチナ万年筆の歴史は古く、創業は今からおよそ100年前の1919年(大正8年)に遡る。中田氏の祖父である俊一氏が万年筆事業に着手したことに始まり、1931年(昭和6年)には当時としては先駆的なカタログ通販を開始して経営を軌道に乗せた。さらに1957年(昭和32年)には“インク出を自動調整するペン芯”を完成させ、世界に先駆けてカートリッジインク式「オネスト60」を実用化・発売した。先の手紙に登場した万年筆である。プラチナ万年筆の愛用者への想いとそのパイオニア精神は、今もなお脈々と受け継がれている。

中田氏は2009年、3代目の代表取締役社長に就任したが、かねてより長年温めてきた構想があったという。

「それまで多くの顧客訪問をする中で『久しぶりに使おうとしたらインクが固まって出ないんだよね』という声を本当にたくさん聞いてきたので、これを解決したいと思っていました」と語る中田氏。この発想をもとに開発されたのが、2年間使わなくてもインクが乾かない「スリップシール機構」だ。2011年にこれを搭載した「#3776センチュリー」を発売すると、この画期的な構造は市場に驚きを持って迎えられ、大ヒット商品となった。

しかし、ここで新たな課題が出現した。「#3776センチュリー」が飛ぶように売れたため、生産が追い付かなくなったのだ。「欠品が続き、とにかく困っていた」と当時を振り返る中田氏。問題の解決には外部コンサルタントが必要だと考えたが、それまでの経験から「期待に応えてくれるコンサルタントを見つけるのは難しい」と感じていたという。しかし、取引銀行系列のアドバイザリー部門からの紹介を受けてJMACシニア・コンサルタントの藤井広行に会って話をしてみると「藤井さんが非常に良くて、その日のうちに一緒に群馬と越谷の工場を回りました」(中田氏)と事態は急展開する。

このときの様子を藤井は「車中では社長の隣でお話を伺いながら何が課題かを想定し、現地では“欠品の主な原因は何か”“生産管理や設備・人の能力に問題があるのかどうか”に絞って観察しました」と振り返る。帰りの車中ではさらに話が進み、「今の製品群とその先の発展形はどうしたらいいのか」などについても議論した。

中田氏はこのときすでに、JMACに依頼しようと決めていた。「車中で私がつらつらと話したことに対しても的確なレスポンスがありましたし、非常に常識的でマイルドな人柄にも惹かれました。現場のことをよく知っていて、ペーパーワークだけではなく行動でしっかり示してくれそうなところも良かった」とその理由を説明する。

こうして2013年2月、プラチナ万年筆はJMACをパートナーとして生産性向上に向けた活動をスタートした。

普通の万年筆はキャップの開閉でインクが吹き出さないように通気を持たせた開放構造になっているため、時間が経つとインクが乾いてしまう。この万年筆の「最大の欠点」を解決したのが、「スリップシール機構」だ。回転ねじ式のキャップにより、耐久性も考慮された完全機密性を保持する仕組みである。これにより耐水性・耐光性が高い顔料インクも安心して使えるようになった。「インクが乾いて書けない」という不満を「いつでも書ける」喜びに変えた、画期的な技術である。

写真提供:プラチナ万年筆

万年筆のメイン部品は「ペン先」で、これがなければ次の組立工程に進めない。当時、供給不足の主な原因はその生産能力不足にあったため、まずはペン先の生産能力向上を目指した。対象となったのは群馬工場と越谷工場で、群馬工場はペン先の生地づくりなどの前工程を、越谷工場はそのあとの細かなペン先加工を担っている。

活動を始めるにあたり、最初に工場診断を行った。工場内の「工程」や「作業」を分析して能力を測定し、「本来発揮できる能力」と「現状の能力」の差異はどこにあるのかを調査する。そのうえで、能力のギャップのあったところを改善していった。

主な改善点は次の3つである。

工場に入って、製造技術の提供も含めた支援を行った藤井は「きわめてオーソドックスな方法をみんなできちんと実践していくことで、生産性向上を目指しました」と説明する。毎月の定例報告会で活動の進捗状況を聞いていた中田氏は「JMACにいろいろ指摘を受けて、『できて当たり前だと思っていたことが、実はできていなかった』といった多くの気づきがありました」と振り返る。

こうして活動を続けてきた結果、ペン先の生産能力が現在では20倍まで引き上げられ、供給不足が少しずつ解消され始めた。

この活動に続き、次は資材調達の構造改革に着手したが、なかなか運用の仕組みを定着させることができなかった。

この状況から「運用が定着しない原因は、工場の維持管理を行うミドルのマネジメント力不足にあるのではないか」と考えた中田氏は、JMAC支援のもとミドルのマネジメント力強化にも注力していった。キーワードは「ミドルの自律」。マネジャー自身が結果を出すのではなく、うまく人を回しながら答えを出していけるよう、OJT形式で実践を重ねた。たとえば「この会議にはどういう企画を出して、そのためにはどのテーマを誰に与えて、それをどうやってフォローしていくか」といった一連のマネジメント業務を仕事の中で経験し、方法や考え方を習得していく。

この活動は2016年3月まで行われた。藤井は「その後も、ミドルのみなさんは勉強会などで定期的に考える機会を持ち、さらに力をつけていきました。現在では当初の20倍の生産能力がついています。もうわれわれが何もしなくても、みなさん自身の力でものをつくれるようになりました」とその成果を語る。

中田氏は「それでもやはり、ミドルの育成は難しい。その少し上のミドルの問題や次世代をどう育てるかの問題もあるので、課題は尽きません」と話し、「企業にとって人材育成は一番大切で、永遠のテーマでもあります。人が強くならない限り、企業は強くなりません。何ごとも、内向きになるのが一番良くない。ミドルに限らず、みなさんにはもっと外に目を向けて、リスクを恐れず、自ら考えて能動的に動ける人材になってほしいですね」と語る。

こうして生産能力を20倍に引き上げたプラチナ万年筆であるが、販売数も順調に伸びているため、未だ慢性的な供給不足が続いている。さらに合理化を進め、効率的な生産をしていく必要があるが、そこには万年筆ゆえの難しさもある。

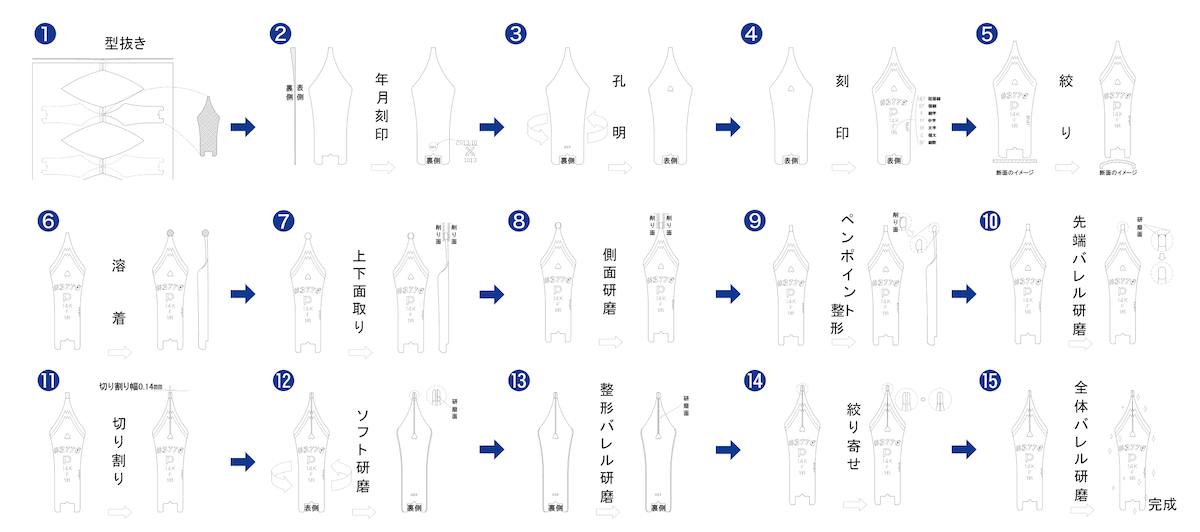

というのも、生産性向上のカギとなるペン先加工では繊細な手仕事も多く、人の手を介した工程は50にもおよぶ。また、万年筆はその「デザイン」や「精緻なつくり込み」など“人間の感性に訴える部分”が大きな商品価値となるため、単なる工業製品ではなく工業製品+αの部分も考えなければならない。この付加価値の部分を工業的につくるのは非常に難しい。たとえば、ペン先の材料になる金を磨いて光沢を出すことひとつとっても、人の手と同じ加減を機械が再現するのは容易ではない。

「それをできるだけ工業化していくのがわれわれのチャレンジでもあり、その中でどうやってつくっていくかが万年筆の面白いところでもあります」(藤井)。

中田氏は「ペン先工程にはとても手間がかかり、一番厄介な加工工程なのですが、やはり加工はメーカーにとって非常に大きな要素ですから、実はそこが大切なところかもしれませんね。たとえば、万年筆を手で空書きしてペン先の具合を検品するなど、手仕事の大変な部分、そういう『ハート』があるような部分は、これからも大切にしていきたいと思っています。どこを合理化して何に付加価値をつけるかを明確に分けて、工場のみなさんにもそれがわかるような状況にしていけたらいいですね」と語る。

資料提供:プラチナ万年筆

プラチナ万年筆は、2019年に創業100周年を迎える。中田氏は「100年は大切な節目ではありますが、次の100年への通過点に過ぎません」と語り、「100周年記念の万年筆をつくるときにも、お客様にとって『こういうペン先がほしかった』というものをつくり、定番化してほかのペン先のラインナップに入れていく、といった連続性を持たなくてはいけない。次の100年に向かって101年、102年と日常茶飯でアーカイブを積み上げていくことが一番大切です」と視線はすでに次の100年にある。

プラチナ万年筆は現在、ハードの革新を一気に進めている。藤井は「今後、かなり高度な設備を導入して『世の中にないもの』を『世の中のつくり方とは違う方法』でつくることに挑戦します。これが外部のみならず社内へのアピールにもなって、みなさんが『今よりワンランク上の仕事をしないとついていけないな』と刺激を受けることを期待しています。3年後の100年目までには土台をつくりたいですね。今その第一プロジェクトが動いているところです」と今後の展開について語る。

中田氏は、「最新式の機械を導入して、工場のみなさんがドキドキワクワクしながら仕事ができるような環境をつくってあげたいですね。これは藤井さんのプロジェクトを見て、いつも私が想いを馳せていることなんですよ」と楽しそうに語る。「それから、みなさんにはもっと『自分たちはこんなにすごいものをつくっているんだ』という自信を持ってほしいですね。社員の心に火をつけるのが経営者の仕事だと思いますし、やっぱり仕事は面白くなければいけません。そういうところから、新たな発想が生まれてくるのではないでしょうか」と社員への想いと期待を語る。

次の100年を見つめ、新たなステージを目指すプラチナ万年筆。時代は変わり、幾多の変革を経ても変わらないものがある。ハートからハートへ。彼らの熱いハートがつむぎだす万年筆は、これからもユーザーのハートをとらえ続ける。

ものづくりのすべては、基本の積み上げで成り立っています。奇をてらった策は成功しません。プラチナ万年筆の皆様にも、常に基本に忠実に「なぜできないか」を考えることを勧めてきました。ものづくりは、材料に物理・化学法則に則った変化を与えているに過ぎないからです。工場で起きる問題は原理・原則から逸脱したところで発生します。それを見つけて本来の姿に戻す行為がマネジメントであると言えます。問題に気づき、基本に忠実に考え行動しよう!——創業100周年を迎えるにあたって、次の100年も『基本に戻ろう』という言葉を贈りたいと思います。

dXコンサルティング事業本部

シニア・コンサルタント

【略歴】

1985年 日本能率協会コンサルティング入社

1989年 同チーフ・コンサルタント

2002年 同シニア・コンサルタント 全能連認定マスターコンサルタント取得

2006年 JMAC中国-捷劢克日能咨询(上海)有限公司 総経理

2017年 日本能率協会コンサルティングテクニカルアドバイザー

自立・自走できる組織へ

信頼と実績のJMACが、貴社の現状と課題をヒアリングし、解決策をご提案します。